Raden Machjar Angga Kusumadinata Musikolog Pencipta Notasi Nada Sunda

Wargi Sumedang tentunya tahu dong notasi nada Sunda da-mi-na-ti-la-da?Anak karawitan pasti lebih tahu nih! Pencipta sistem notasi nada Sunda da-mi-na-ti-la-da, dan yang menciptakan sistem 17 tangga nada, orang Sumedang loh!

Tidak heran jika namanya pada tahun 1950 masuk ke dalam entri dari Dictionary Music & Musician. Ya, beliau adalah tokoh berpengaruh dalam bidang musik, yang hingga kini dipakai oleh banyak orang.

Dialah Raden Machjar Angga Koesoemadinata, seorang seniman, pengajar musik, dan musikolog Sunda. Di usianya yang baru menginjak 21 tahun, Pak Machjar, sapaan akrabnya, telah mencipta serat kanayagan (notasi nada Sunda). Melalui temuannya tersebut, beliau dianggap sebagai Musikolog pertama di tatar Jawa Barat.

Biografi

Pak Machjar yang dimasyarakat Jawa Barat lebih dikenal sebagai seorang seniman pencipta lagu-lagu Sunda sebenarnya adalah seorang pendidik dan berbakat musikologi, khususnya etnomusikologi yang berspesialisasi dalam pelog dan salendro. Pengetahuannya mengenai seni musik pelog dan salendro didapatkan dari sejak kanak-kanak dengan berguru pada sebagian juru tembang dan nayaga, di selangnya berusaha dapat rebab pada nayaga ulung Pak Etjen Basara, Pak Sura dan Pak Natadiredjo, berusaha dapat gamelan pada Pak Sai dan Pak Idi, serta berusaha dapat tembang pada Pak Oetje juru pantun terkenal di Bandung.

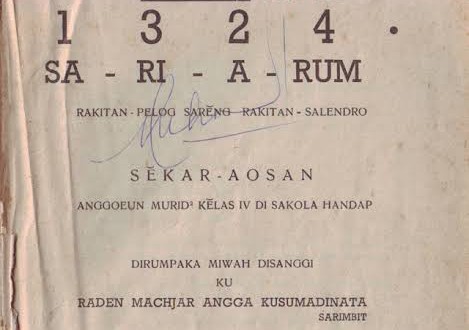

Perkenalan Pak Machjar dengan metoda sains dan pengetahuan fisika, dan pengetahuan musik barat terjadi pada waktu dia diwujudkan menjadi murid di sekolah guru (Kweekschool dan Hogere Kweekschool). Dengan landasan pengetahuan musik barat dan pengetahuan fisika yang cukup mendalam, dia menerapkan pengukuran dan penelitian frekuensi suara-suara dari perangkat gamelan dan lagu-lagu yang dinyanyikan maupun dimainkan pada rebab. Pada tahun 1923 (masih di bangku sekolah) dia sudah membikin serat kanayagan (notasi tangga nada Sunda) da mi na ti la, serta menulis buku teori seni suara Sunda berjudul ‘Elmuning Kawih Sunda’. Sesudah menamatkan HKS dan diletakkan sebagai guru di HIS Sumedang (1924-1932), dia melanjutkan penelitiannya mengenai teori seni raras.

Suatu titik belakang penting dalam kariernya sebagai peneliti adalah pertemuannya dengan Mr. Jaap Kunst, seorang etnomusikologi Belanda, selang tahun 1927-1929, yang masih menerapkan penilitian perbagai seni suara semua kepulauan Nusantara. Disini terjadi pertukaran pengetahuan, selang pengetahuan musik dari Jaap Kunst dan pengetahuan gamelan atau pelog-salendro dari Pak Machjar. Pada perioda inilah dia mengerti lebih dalam konsep getaran suara serta metode mengukurnya dengan instrumen yang menyangkut konversi matematiknya ke sekala musik dengan menggunakan nilai logaritma, konsep interval cents dari Ellis (1884) dan Hornbostel (1920) serta music rule dari Reiner.

Tahun 1933, dia diberi tugas untuk membentuk pendidikan seni suara pada semua sekola-sekolah pribumi di Jawa barat dengan sistem da mi na ti la. Pada zaman pendudukan Jepang (1942-1945) dia mengajar di sekolah guru kesudahan dari tahun 1945 sampai 1947 dia memainkan pekerjaan sebagai guru pengetahuan dunia, sejarah dan bahasa Inggris di (SMP/SMA) Bandung. Sesudah itu dia diangkatkan diwujudkan menjadi kepala dari kantor Pendidikan (koordinator Pendidikan Rendah) di Sumedang (1947-1950) dan selajutnya diberi tugas untuk pendidikan seni-suara pada sekolah-sekolah rendah dan pertengahan Jawa Barat di Bandung (1950-1952). Selanjutnya dia memainkan pekerjaan staf berbakat di Jawatan Kebudayaan Jawa Barat di Bandung. Kesudahan pada tahun 1958 (sampai 1959), dia diangkatkan diwujudkan menjadi Direktur utama Konservatori Karawitan Sunda Bandung. Selebihnya dia adalah dosen luar biasa mengajar pengetahuan akustik dan gamelan di Konservatori Karawitan Surakarta (1953-1959).

Menikah degan Ibu Saminah salah seorang lulusan pertama sekolah guru wanita Van Deventer di Salatiga. Dia dikarunia 10 orang anak, namun sayang tidak aci yang menggeluti kesenian, tetapi kebanyakan berkecimpung dalam aspek pengetahuan alam; Machjeu Koesoemadinata (alm), Kama Kusumadinata (alm, berbakat volkanologi pada Direktorat Vulkanologi, Departemen Pertambangan), Ny Karlina Sudarsono (alm), dr. Soetedja Koesoemadinata (alm), Prof. Dr. R. Prajatna Koesoemadinata (guru luhur emiritus dalam pengetahuan geologi ITB), Dr. Santosa Koesoemadinata (pensiunan peneliti biologi di Departemen Pertanian), dr. Rarasati Djajakusumah (alm), Prof. Dr. Roekmiati Tjokronegoro, (gurubesar dalam pengetahuan kimia di Universitas Padjadjaran), Muhamad Sabar Koesoemadinata (ahli Geologi Kwarter pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi), dan Ir. Margana Koesoemadinata (alm, berbakat akustik di LIPI dan kesudahan di KLH).

Penemuan dan hasil karya

Sebagai seniman pengarang lagu, Pak Machjar membikin lagu-lagu Sunda tradisional seperti Lemah Cai, Dewi Sartika, Sinom Puspasari, maupun penggubah lagu-lagu Sunda traditional dan menuliskannya dalam notasi da mi na ti la. Sebagai seniman dia juga seorang penulis sandiwara dan memelopori Gending Karesmen (opera Sunda) yang dinamakannya sebagai Rinenggasari dengan karya nya selang lain Sarkam Sarkim (1926), Permana Permana Sari (1930), Sekar Mayang (1935), Tresnawati (1959) dan Iblis Mindo Wahyu (1968).

Sebagai berbakat teori musik, khususnya dalam aspek Pelog dan Salendro, dia memformulasikan sistem notasi da mi na ti la untuk lagu-lagu Sunda, meneliti dan menulis teori mengenai seni raras dan gamelan di selangnya Ringkesan Pangawikan Rinengga Swara (1950), Pengetahuan Seni Raras (1969) dan juga buku lagu-lagu Sunda. Bersama Mr. Jaap Kunst, dia juga banyak banyak menghasilkan tulisan (publikasi) mengenai teori musik gamelan. Di selang hasil penelitian dan penciptaan dari Pak Machyar adalah gamelan eksperimental dengan 9-tangga nada (1937) untuk pelog dan gamelan 10-tangga nada untuk salendro (1938), dimana keduanya hilang pada zaman pendudukan Jepang (1942-45). Selain penciptaan gamelan monumental Ki Pembayun (1969), dia juga membikin gitar akustik 17 tangga nada.

Sumbangan terbesarnya terletak pada hasil penelitian yang benar-benar bersifat ilmiah yang menuju ke universalitas (unified theory) dari seni suara adalah teori 17 tangga nada Sunda (1950) dimana satu oktaf terdiri dari 17 interval yang sama dari 70 10/17 cents, dimana nada dari setiap laras (tangga nada) Sunda bisa diambil. Model ini bersifat universal karena memiliki nada-nada yang sangat lengkap dan mampu dimainkan untuk mengiringi lagu-lagu dari berbagai tangga nada.

Di dalam penelitiannya, dia menggunakan alat pengukur getaran suara monochord yang diwujudkannya atas bantuan berbakat kecapi dan nayaga ulung Pak Idi. Alat ini dilengkapi dengan sekala getaran (frekuensi) yang diperoleh atas tingkah laku yang berguna baik Mr. Jaap Kunst dari laboratorium musikologi di Europa. Setiap kali monochord itu ingin digunakannya terlebih dahulu mengkalibrasikannya dengan garpu suara dengan getaran yang baku (660 hz). Alat itu ternyata cukup tepat sehingga juga digunakan oleh pakar-pakar musikologi seperti Prof. Collin McPhee dari Amerika Serikat dan C. Campagne, direktur sekolah musik di Bandung. Alat monochord in adalah alat utamanya yang menyertainya ke mana-mana dalam menerapkan penelitian mengenai Pelog Salendro sampai kesudahan hayatnya.

Ki Pembayun

Atas prakarsa dan bantuan dari Industri Pariwisata P.D. Provinsi Jawa Barat, yang diketuai oleh R.A. Sjukur Dharma Kesuma, pada tahun 1969 pak Machjar membikin gamelan yang diberi nama ‘Ki Pembayun’ (artinya si sulung) yang adalah gamelan terbesar yang pernah aci di Indonesia. Gamelan ini diwujudkan untuk menunjukan penemuan teorinya sistem 17 tangga nada. Selain Laras Salendro, madenda, degung, kobongan Mataraman, lagu-lagu yang bertangga nada musik Barat bisa dimainkan pada gamelan ini.

Walaupun gamelan Ki Pembayun secara teknik sukar dimainkannya karena adalah sesuatu yang tidak umum dan memerlukan waktu lama untuk pelatihannya, namun sebagai bahan kajian, keberadaannya sangat penting. Tidak sedikit para pemikir dari negara lain kagum atas munculnya gamelan tersebut. Menurut berbakat etnomusokologi Andrew Weintraub (2001), munculnya gamelan selap yang mengembang sekarang, pada landasannya adalah pengaruh dari gamelan Ki Pembayun. Sangat disayangkan sekali gamelan Ki Pembayun kesudahan hilang raib. Satu-satunya jejak yang ketinggalan mungkin hanya dari permainan gamelan ini yang sempat direkam dan difoto oleh Dr. Margaret Kartomi, profesor musik dari Monash University, Australia.

Penghargaan

Di selang penghargaan-penghargaan yang didapatkannya, adalah penghargaan paling tinggi dalam aspek budaya; Piagam Anugrah Seni, sebagai berbakat dan penyusun teori Karawitan Sunda dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (17 Agustus 1969), penghargaan Sebagai pencipta lagu rampak sekar Ibu Dewi Sartika (4 Desember 1975), dan penghargaan dari Ikatan Seniman Sunda (9 Mei 1959).

Sumber: https://p2k.unkris.ac.id

Kategori

-

382

-

152

-

132

-

98

-

112